明治から昭和にかけての短編小説を時系列に並べ、その時代を象徴する作品によって近代小説の歴史を振り返ろうということで、全部で6冊ある。

明治から昭和にかけての短編小説を時系列に並べ、その時代を象徴する作品によって近代小説の歴史を振り返ろうということで、全部で6冊ある。

明治扁はともかく読みにくく注釈も多かった。

「細君 坪内逍遥」「くされたまご 嵯峨野屋おむろ」「この子 山田美妙」「舞姫 森鴎外」「拈華微笑 尾崎紅葉」「対髑髏 幸田露伴」「こわれ指輪 清水紫琴」「かくれんぼ 齋藤緑雨」「わかれ道 樋口一葉」「龍たん譚 泉鏡花」「武蔵野 国木田独歩」「雨 広津柳浪」の12作品

筒井康隆氏の本は気にはなりつつも縁がなかったところ、10年ほど前に同氏原作の映画「パプリカ」(今敏監督)を見て感銘を受けた。そしてそのパプリカに登場する夢の世界の入り口になる「Bar radioclub.jp」にあやかった「radioclub.jp」のドメインを取得し、ラジオで声優応援番組を始めた。つまり、筒井康隆氏がいなければ私のラジオ人生もなかったのである。そうしたところテレビやアニメで「富豪刑事」が放送されて、面白かったので原作を読むことにした。

筒井康隆氏の本は気にはなりつつも縁がなかったところ、10年ほど前に同氏原作の映画「パプリカ」(今敏監督)を見て感銘を受けた。そしてそのパプリカに登場する夢の世界の入り口になる「Bar radioclub.jp」にあやかった「radioclub.jp」のドメインを取得し、ラジオで声優応援番組を始めた。つまり、筒井康隆氏がいなければ私のラジオ人生もなかったのである。そうしたところテレビやアニメで「富豪刑事」が放送されて、面白かったので原作を読むことにした。

キャデラックを乗廻し、最高の葉巻をくゆらせた富豪刑事こと神戸大助が、迷宮入り寸前の5億円強奪事件を次々と解決してゆく。・・・。(新潮文庫)

キャデラックを乗廻し、最高の葉巻をくゆらせた富豪刑事こと神戸大助が、迷宮入り寸前の5億円強奪事件を次々と解決してゆく。・・・。(新潮文庫)

原作とドラマの違いを気にしつつ読んだ。ドラマの方がおもしろかった。娯楽として読むにはいいと思う。

遠藤周作氏の「キリストの誕生」が素晴らしかったので、「イエスの生涯」を読むことにした。

遠藤周作氏の「キリストの誕生」が素晴らしかったので、「イエスの生涯」を読むことにした。

『英雄的でもなく、美しくもなく、無力であり、誤解と嘲りなかで死んでいったイエス。裏切られ、見棄てられ、人々の落胆と失望の中、みじめに斃れたイエス。彼はなぜ十字架の上で殺されなければならなかったのか?幼くしてカトリックの洗礼を受け、神なき国・日本の信徒として長年苦しんできた著者が、過去に書かれたあらゆる「イエス伝」をふまえてよみがえらせたイエスの生の真実』(新潮文庫)

期待して読んだせいかあまり良くなかった。というのもこの作品は連載物として書かれたのを基にしているため、何度も同じことが繰り返されて、しまっていた。合わせて出版の順番として、「イエスの生涯」の方「キリストの誕生」より先だったので、「キリストの誕生」で十分だったのかもしれない。

期待して読んだせいかあまり良くなかった。というのもこの作品は連載物として書かれたのを基にしているため、何度も同じことが繰り返されて、しまっていた。合わせて出版の順番として、「イエスの生涯」の方「キリストの誕生」より先だったので、「キリストの誕生」で十分だったのかもしれない。

遠藤周作氏の「沈黙」の朗読を聴いて、同氏のほかの作品を読みたくなった。「沈黙」、「海と毒薬」は学生の頃読んでいた。また狐狸庵先生シリーズが家にあったので数冊読んでいた。遠藤周作氏は、コーヒーのCMでも有名であったがどちらかと言えば親しみある大衆的なイメージがしていた。学校の文学史の話して遠藤周作氏の名前が出てきたとき、教室でどよめきが起こったのを覚えている。

遠藤周作氏の「沈黙」の朗読を聴いて、同氏のほかの作品を読みたくなった。「沈黙」、「海と毒薬」は学生の頃読んでいた。また狐狸庵先生シリーズが家にあったので数冊読んでいた。遠藤周作氏は、コーヒーのCMでも有名であったがどちらかと言えば親しみある大衆的なイメージがしていた。学校の文学史の話して遠藤周作氏の名前が出てきたとき、教室でどよめきが起こったのを覚えている。

『愛だけを語り、愛だけに生き、十字架上でみじめに死んでいったイエス。だが彼は、死後、弱き弟子たちを信念の使徒に変え、人々から神の子、救い主と呼ばれ始める。なぜか?無力に死んだイエスがキリストとして生き始める足跡を追いかけ、残された人々の心の痕跡をさぐり、人間の魂の深奥のドラマを明らかにする。』(新潮文庫)

『愛だけを語り、愛だけに生き、十字架上でみじめに死んでいったイエス。だが彼は、死後、弱き弟子たちを信念の使徒に変え、人々から神の子、救い主と呼ばれ始める。なぜか?無力に死んだイエスがキリストとして生き始める足跡を追いかけ、残された人々の心の痕跡をさぐり、人間の魂の深奥のドラマを明らかにする。』(新潮文庫)

これまでイエスの現実的な人物像の話を聞いたことがなかったので、かなり勉強になった。いろんな疑問がほぼ解消されたし、完全に解消されないものでも合理的と思える理由を得ることができた。僕にとっては、ためになる本だった。

人間失格に続き女生徒を読む。女生徒は初めてとなる。声優「田中あいみのradioclub.jp」で、あいるー(愛称)が「おはなし千一夜」として選んだ作品に「女生徒」があった。あいるーの朗読は素晴らしいが、中でも「女生徒」は秀逸だ。ラジオの尺の都合上、部分的な朗読だったが、機会があれば、あいるーに全文読んでほしいと思えるほど。それで、女生徒を読んでみることにした。

人間失格に続き女生徒を読む。女生徒は初めてとなる。声優「田中あいみのradioclub.jp」で、あいるー(愛称)が「おはなし千一夜」として選んだ作品に「女生徒」があった。あいるーの朗読は素晴らしいが、中でも「女生徒」は秀逸だ。ラジオの尺の都合上、部分的な朗読だったが、機会があれば、あいるーに全文読んでほしいと思えるほど。それで、女生徒を読んでみることにした。

『「幸福は一夜遅れて来る。幸福は 」女性読者から送られてきた日記 をもとに、ある女の子の、多感で透明な心情を綴った作品』(新潮文庫)

をもとに、ある女の子の、多感で透明な心情を綴った作品』(新潮文庫)

太宰の作品の中ではかなり好きな作品だ。いくつか朗読が出ていて聴き比べをしたが、やっぱりアイルーの「女生徒」は別格だと思う。ニコ動のラジクラチャンネルにアップしているので是非聴いてほしい。

脚本を手掛けた寺内貫太郎一家の舞台の近くに住んでいたこともあり、気になる作家だった。向田邦子氏が台湾の飛行機事故で亡くなったニュースをよく覚えている。そして子供の頃、親の買った本があり、読んだ記憶がある。

脚本を手掛けた寺内貫太郎一家の舞台の近くに住んでいたこともあり、気になる作家だった。向田邦子氏が台湾の飛行機事故で亡くなったニュースをよく覚えている。そして子供の頃、親の買った本があり、読んだ記憶がある。

浮気相手であった部下の結婚式に、妻と出席する男。おきゃんでかわうそのような残忍さで夫を翻弄する人妻。心の内で家族を蔑み続ける、元エリートサラリーマ ン。やむを得ない事故で子供の指を切ってしまった母親など 日常生活の中で、誰もがひとつやふたつは持っている弱さや、狡さ、後ろめたさを、人間のいとしさとしてとらえた13篇。(新潮文庫)

ン。やむを得ない事故で子供の指を切ってしまった母親など 日常生活の中で、誰もがひとつやふたつは持っている弱さや、狡さ、後ろめたさを、人間のいとしさとしてとらえた13篇。(新潮文庫)

登場人物が中年後の男性が多く、実はさらに年を取った自分にとっては、複雑な気持ちになる。まー痛いところをついてくるなぁという感じ。味のある作家だと思う。

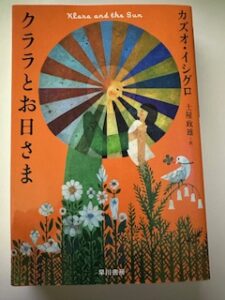

村上春樹を慕っていたカズオ・イシグロ氏が先にノーベル賞を受賞したが、その後の第一作ということで、どんな作風なのかと読んでみた。ところで、彼は日本のノーベル賞にカウントするのであろうか?

村上春樹を慕っていたカズオ・イシグロ氏が先にノーベル賞を受賞したが、その後の第一作ということで、どんな作風なのかと読んでみた。ところで、彼は日本のノーベル賞にカウントするのであろうか?

クララは子供の成長を手助けするAF(人工親友)として開発された人工知能搭載ロボット。店頭から街行く人々や来店する客を観察しながら、自分 を買ってくれる人が来ることを待ち続けている。ある日、ジョジ―という病弱な少女の家庭に買い取られ、やがて二人は友情を育んでいくが、一家には大きな秘密があった。愛とは、知性とは、家族とは?根源的な問題に迫る感動作。ノーベル文学賞受賞第1作。(ハヤカワ文庫)

を買ってくれる人が来ることを待ち続けている。ある日、ジョジ―という病弱な少女の家庭に買い取られ、やがて二人は友情を育んでいくが、一家には大きな秘密があった。愛とは、知性とは、家族とは?根源的な問題に迫る感動作。ノーベル文学賞受賞第1作。(ハヤカワ文庫)

読みやすくて、心に残るストーリーでもう一度読んでもいいくらいだと思う。人工知能搭載ロボットも間違いなくそのうち登場してくるだろう。

朝井リョウ氏と言えば、『桐島、部活やめるってよ』で第22回小説すばる新人賞を受賞し2012年には同作が映画化されている。本を読まない僕でも、タイトルから興味を持って映画を見たことがある。映画はすごく面白かった。「正欲」は稲垣吾郎さんと新垣結衣さんの映画も決まっていた。読む前に少しテンションは上がっていた。

朝井リョウ氏と言えば、『桐島、部活やめるってよ』で第22回小説すばる新人賞を受賞し2012年には同作が映画化されている。本を読まない僕でも、タイトルから興味を持って映画を見たことがある。映画はすごく面白かった。「正欲」は稲垣吾郎さんと新垣結衣さんの映画も決まっていた。読む前に少しテンションは上がっていた。

『自分が想像できる多様性だけ礼賛して、秩序整えた気になって、そりゃ気持ちいいよな。息子が不登校になった検事・啓喜。初めての恋に気づく女子大生・八重子。ひとつの秘密を抱える契約社員・夏月。ある事故死をきっかけに、それぞれの人生が重なり始める。だがその繋がりは、多様性を尊重する時代にとって、ひどく不都合なものだった。』(新潮文庫)

『自分が想像できる多様性だけ礼賛して、秩序整えた気になって、そりゃ気持ちいいよな。息子が不登校になった検事・啓喜。初めての恋に気づく女子大生・八重子。ひとつの秘密を抱える契約社員・夏月。ある事故死をきっかけに、それぞれの人生が重なり始める。だがその繋がりは、多様性を尊重する時代にとって、ひどく不都合なものだった。』(新潮文庫)

『桐島、部活やめるってよ』くらいののりを期待していたが、テーマが重すぎた。それにしても嫌な時代になってきたし、これからもなりそうなことが心配。政治の責任も重い。映画は見なくていいかな?

沖縄の話で、芥川賞受賞作。なんだか面白そうだと、推薦されるまま読むことにした。

沖縄の話で、芥川賞受賞作。なんだか面白そうだと、推薦されるまま読むことにした。

『問読者 それが未名子の仕事だ。沖縄の古びた小さな郷土資料館で資料整理を手伝う傍ら、世界の果ての孤独な業務従事者に向けてオンラインで問題を読み上げる。未名子は、この仕事が好きだった、台風の夜に、迷い込んだ宮古馬。ひとりきりの宇宙ステーション、極地の深海、紛争地のシェルター。孤独な人々の記憶と、この島の記録がクイズを通してつながってゆく。絶賛を浴びた芥川賞受賞作』(新潮文庫)

僕には芥川賞の受賞作品の読み方が出来ていないのだろう。リアリティから離れていると興ざめしてしまうことがある。そこはそういうものと割り切ってその世界観を楽しむべきなんだろうが。読みごたえはあったと思う。

僕には芥川賞の受賞作品の読み方が出来ていないのだろう。リアリティから離れていると興ざめしてしまうことがある。そこはそういうものと割り切ってその世界観を楽しむべきなんだろうが。読みごたえはあったと思う。

アニメでも「推しの子」がブームである。 「推し」ということばはいつ頃出てきたのか?はじめアイドルに対してだと思うが、対象がどんどん拡大してきている気がする。

アニメでも「推しの子」がブームである。 「推し」ということばはいつ頃出てきたのか?はじめアイドルに対してだと思うが、対象がどんどん拡大してきている気がする。

僕が担当している番組の「ラジクラ」は、声優アイドルをみんなで応援する番組であるが、そういう意味ではモブさんの「推し」はこれまで出演して頂いた声優さん全員となる。

『「推しが燃えた。ファンを殴ったらしい」。高校生のあかりは、アイドル上野真幸を解釈することに心血を注ぎ、学校も家族もバイトもうまくいかない毎日をなんとか生きている。そんなある日、推しが炎上し。第164回芥川賞受賞のベストセラー、時代を映す永遠の青春文学』河出文庫

『「推しが燃えた。ファンを殴ったらしい」。高校生のあかりは、アイドル上野真幸を解釈することに心血を注ぎ、学校も家族もバイトもうまくいかない毎日をなんとか生きている。そんなある日、推しが炎上し。第164回芥川賞受賞のベストセラー、時代を映す永遠の青春文学』河出文庫

ふむふむ最近の芥川賞はこんな感じなんだなと認識した。

新潮100冊文庫のフェアを味わいつつ、青山ブックセンターを歩き回っておすすめの文庫本新刊コーナーを見つける。おすすめ本の順番が出ているので、何を読もうか決まっていない僕は、しばらく素直に推薦されるまま本を読むことにした。現代はどんな本が話題なのか知りたいという気持ちもあった。「少年と犬」「推し、燃ゆ」「52ヘルツのクジラたち」「持続可能な魂の利用」「首里の馬」「一人称単数」「クララとお日さま」「正欲」等である。

新潮100冊文庫のフェアを味わいつつ、青山ブックセンターを歩き回っておすすめの文庫本新刊コーナーを見つける。おすすめ本の順番が出ているので、何を読もうか決まっていない僕は、しばらく素直に推薦されるまま本を読むことにした。現代はどんな本が話題なのか知りたいという気持ちもあった。「少年と犬」「推し、燃ゆ」「52ヘルツのクジラたち」「持続可能な魂の利用」「首里の馬」「一人称単数」「クララとお日さま」「正欲」等である。

「少年と犬」は直木賞受賞作ということだ。

『傷つき悩み、惑う人々に寄り添っていたのは一匹の犬だった。2011年秋、仙台。震災で職を失い、家族のため犯罪に手を染めた男。偶然拾った犬が男の守り神になった。壊れかけた夫婦は、その犬をそれぞれ別の名前で呼んでいた。人と犬の種を超えた深い絆を描く感涙作。163回直木賞受賞』(文春文庫)

感涙作ということで、ネットでは多くの読者が感動を投稿していた。僕はそこまで感動しなかった。つまり、読み方が違ったんだろうと思った。今どんな作品が話題なのかを知ろうとして読んでいたので、感動しようと読み始めた読者とは距離があったのだろう。

感涙作ということで、ネットでは多くの読者が感動を投稿していた。僕はそこまで感動しなかった。つまり、読み方が違ったんだろうと思った。今どんな作品が話題なのかを知ろうとして読んでいたので、感動しようと読み始めた読者とは距離があったのだろう。

そこまで感動しなかったのが寂しい。

小学校の頃、母が、「にんじん物語」を買ってきた。子供用に書かれていたが、僕は、にんじんの母親に対して衝撃を受けた。世の中に、自分の子供をいじめる母親がいるとは想像もできなかった。読み進める間も、本当はいい母親で子供の為に敢えて悪い母親を演じている。なんてオチを期待して読んだものだが、そこには救いがなかった。そんな本を母が飼ってきた理由もわからない。

小学校の頃、母が、「にんじん物語」を買ってきた。子供用に書かれていたが、僕は、にんじんの母親に対して衝撃を受けた。世の中に、自分の子供をいじめる母親がいるとは想像もできなかった。読み進める間も、本当はいい母親で子供の為に敢えて悪い母親を演じている。なんてオチを期待して読んだものだが、そこには救いがなかった。そんな本を母が飼ってきた理由もわからない。

次に何を読もうかと青山ブックセンターを歩いて、懐かしいタイトルに手を伸ばした。そして、子供用でなく原作なら、どこかしら救いがあるかも?と思った。

『にんじん。髪の毛が赤くてそばかすだらけのルピック家の三番目の男の子はみんなからそう呼ばれている。あだ名をつけたのはお母さんだ。お母さんには、にんじんに夜の暗闇のなかをにわとり小屋の扉を閉めに行かせたり。おもらししたおしっこを朝食のスープに混ぜて飲ませたりする。だが、にんじんは母親の意地悪にも負けず成長してゆく。』(新潮文庫)

『にんじん。髪の毛が赤くてそばかすだらけのルピック家の三番目の男の子はみんなからそう呼ばれている。あだ名をつけたのはお母さんだ。お母さんには、にんじんに夜の暗闇のなかをにわとり小屋の扉を閉めに行かせたり。おもらししたおしっこを朝食のスープに混ぜて飲ませたりする。だが、にんじんは母親の意地悪にも負けず成長してゆく。』(新潮文庫)

悲しいことに原作を読んでも救いはなかった。子供の頃は気づかないが、世の中に実は児童虐待はあふれている。信じられなかった母親像が、そこかしこにあることに気づく。悲しい話であるが、それでも今も児童書にするのはどうかしらと思うものである。

学生の頃に読んだが、もう一度読みたくなった。有名な冒頭の出だしと、駒子という名前と火事の話だけ覚えていて、ほかはすっかり忘れてしまっていたからである。

学生の頃に読んだが、もう一度読みたくなった。有名な冒頭の出だしと、駒子という名前と火事の話だけ覚えていて、ほかはすっかり忘れてしまっていたからである。

『新緑の山あいの温泉で、島村は駒子という美しい娘に出会う。駒子の肌は陶器のように白く、唇はなめらかで、三味線が上手だった。その年の暮れ、彼女に再び会うために、島村は汽車へと乗り込む。すると同じ車両にいた葉子という娘が気にかかり。葉子と駒子の間には、あるつながりが隠されていたのだ。徹底した状況描写で日本的な「美」を結晶化させた世界的名作。ノーベル文学賞対象作品。』(新潮文庫)

1968年にノーベル賞を受賞したが、話の内容は、僕にとって不快に感じる部分も。今の時代では受け入れられないだろう。この頃もそして今も、日本と言えば「サケ」「ゲイシャ」のままなんだろう。それが日本の美と言えばそういう人も多いだろうが、個人的には悲しく、嫌悪感がある作品。と言いながらも。ちょうど読んだ後だったので、昨年の長岡の花火大会の後に、足を延ばして塩沢紬記念館に行ってきたりした。

1968年にノーベル賞を受賞したが、話の内容は、僕にとって不快に感じる部分も。今の時代では受け入れられないだろう。この頃もそして今も、日本と言えば「サケ」「ゲイシャ」のままなんだろう。それが日本の美と言えばそういう人も多いだろうが、個人的には悲しく、嫌悪感がある作品。と言いながらも。ちょうど読んだ後だったので、昨年の長岡の花火大会の後に、足を延ばして塩沢紬記念館に行ってきたりした。

若者で太宰治のファンは多い。僕の周りでもそうだったのだが、友人の多くは太宰に傾倒しても、それをいつぞや否定してさらに他の文学へ進むのが一般的と僕に指南していた。そして、それは僕も同意していた。だから、「人間失格」は、読んではいたが、通過点という気持ちの方が強かったのかもしれない。

若者で太宰治のファンは多い。僕の周りでもそうだったのだが、友人の多くは太宰に傾倒しても、それをいつぞや否定してさらに他の文学へ進むのが一般的と僕に指南していた。そして、それは僕も同意していた。だから、「人間失格」は、読んではいたが、通過点という気持ちの方が強かったのかもしれない。

『「恥の多い生涯を送って来ました」。そんな身もふたもない告白から男の手記は始まる。 男は自分を偽り、ひとを欺き、取り返しようのない過ちを犯し、「失格」の判定を自らにくだす。でも、男が不在になると、彼を懐かしんで、ある女性は語るのだ。「とても素直で、よく気がきいて 神様みたいないい子でした」と。ひとがひととして、ひとと生きる意味を問う。』(新潮文庫)

男は自分を偽り、ひとを欺き、取り返しようのない過ちを犯し、「失格」の判定を自らにくだす。でも、男が不在になると、彼を懐かしんで、ある女性は語るのだ。「とても素直で、よく気がきいて 神様みたいないい子でした」と。ひとがひととして、ひとと生きる意味を問う。』(新潮文庫)

改めて読んで、もっと、太宰治氏の作品に向き合って深く考察を加えてもいいのではないか?それに足りうる作家だと思うようになった。

星新一氏の作品は、ほとんど読んだと思う。学生時代、友人と貸し借りをしていた。 ショートショートのSFで、どれを読んでも似たような感じがしていた。「ボッコちゃん」「おーいでてこい」などは僕の学校ではなかったが教科書にもあったような気がする。手軽に読めて『本を読んでます』的なポーズも取れるのでなんだか得した気分に当時はなっていた。今回は僕が中学生に戻ったくらいの感覚で、「エヌ氏の遊園地」を手に取った。

星新一氏の作品は、ほとんど読んだと思う。学生時代、友人と貸し借りをしていた。 ショートショートのSFで、どれを読んでも似たような感じがしていた。「ボッコちゃん」「おーいでてこい」などは僕の学校ではなかったが教科書にもあったような気がする。手軽に読めて『本を読んでます』的なポーズも取れるのでなんだか得した気分に当時はなっていた。今回は僕が中学生に戻ったくらいの感覚で、「エヌ氏の遊園地」を手に取った。

『卓抜なアイデアと奇想天外なユーモアで、不思議な世界にあなたを招待するショートショート31編』(新潮文庫)

昔読んだ時に感じた面白さがあった。年をとっても人間はそう変わることもなく、同じような感想を持つものだと実感した。でも、星新一氏の作品はたまに読むくらいがいいのかもと思う。

昔読んだ時に感じた面白さがあった。年をとっても人間はそう変わることもなく、同じような感想を持つものだと実感した。でも、星新一氏の作品はたまに読むくらいがいいのかもと思う。

中学高校時代、夏になれば「新潮文庫の100冊」が本屋を飾り、必ず何冊かは読んでいた。2023年夏は、青山ブックセンターへ行き、何十年ぶりかに新潮100冊文庫の世界に浸ってみた。そして僕はプレミアという言葉に弱い。フェアにおいてプレミアカバーの本が数冊あり、せっかくならプレミアカバーの本にしようと「さくらえび」「エヌ氏の遊園地」「雪国」「人間失格」の4つを購入した。

中学高校時代、夏になれば「新潮文庫の100冊」が本屋を飾り、必ず何冊かは読んでいた。2023年夏は、青山ブックセンターへ行き、何十年ぶりかに新潮100冊文庫の世界に浸ってみた。そして僕はプレミアという言葉に弱い。フェアにおいてプレミアカバーの本が数冊あり、せっかくならプレミアカバーの本にしようと「さくらえび」「エヌ氏の遊園地」「雪国」「人間失格」の4つを購入した。

さくらももこ氏は、僕とほぼ同世代で、ちびまるこちゃんのアニメで出てくる百恵ちゃんや西城秀樹の話は共感しまくりである。彼女が活躍しているのが励まされる感じがしていたが残念ながら若くして逝去された。彼女のエッセイを読んだことがあったが、とても面白く今回も期待して読んだ。

『「さくらえび」さくらももこ氏が、編集長として、取材・文章・漫画すべてを一人やった2000年記念の奇跡の面白雑誌「富士山」からのエッセイの抜粋。』(新潮文庫)

『「さくらえび」さくらももこ氏が、編集長として、取材・文章・漫画すべてを一人やった2000年記念の奇跡の面白雑誌「富士山」からのエッセイの抜粋。』(新潮文庫)

期待が大きすぎたせいか、以前のような読後感はなかったが、同時代を生きてきたものとして感慨深く読んだ。

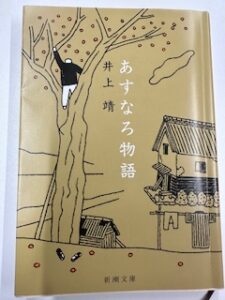

カセットテープ形式のあすなろ物語の朗読が小学校にあり、なぜか覚えていないが鉄棒をしているシーンの極一部だけ、授業中に聴かされたことがあった。そのことを思い出し井上靖氏のやまんばならぬ「しろばんば」を読んだ勢いで「あすなろ物語」も読もうとなったのである。しろばんばの続きの話のような感覚で読んだ。

カセットテープ形式のあすなろ物語の朗読が小学校にあり、なぜか覚えていないが鉄棒をしているシーンの極一部だけ、授業中に聴かされたことがあった。そのことを思い出し井上靖氏のやまんばならぬ「しろばんば」を読んだ勢いで「あすなろ物語」も読もうとなったのである。しろばんばの続きの話のような感覚で読んだ。

『天城山麓の小さな村で祖母とふたり土蔵で暮らしていた鮎太少年が、多感な青年時代を経て新聞記者となり、終戦を迎えるまで。あすは檜になろうと念願しながら、永遠に檜になれないという悲しい説話を背負ったあすなろの木に託して著者自身の 詩と真実を描く』

詩と真実を描く』

ひとかどの人物として立身出世を夢見る若者の話が出てくるが、自分の若いころを思い出す。そしてもちろんモブさんも檜になれずモブのままである。